I giochi da tavolo così come i giochi di ruolo sono forme di intrattenimento che richiedono l’uso di una superficie di gioco, dei pezzi o delle carte, e delle regole che stabiliscono gli obiettivi e le azioni possibili dei giocatori. Si tratta di attività ludiche che coinvolgono la fantasia, la strategia, la cooperazione o la competizione, e che possono avere diversi temi, ambientazioni e meccaniche. Ma come sono nati e si sono evoluti questi giochi in Italia? Quali sono stati i fattori che hanno influenzato la loro diffusione e la loro percezione da parte del pubblico? E quali sono le caratteristiche e le tendenze dei giochi da tavolo e di ruolo di oggi? Questo articolo cercherà di rispondere a queste domande, analizzando il fenomeno dei giochi da tavolo e di ruolo dal punto di vista antropologico, cioè come espressione della cultura e della società italiana.

Le origini dei giochi da tavolo e di ruolo in Italia

I giochi da tavolo e di ruolo non sono un’invenzione recente, ma hanno una storia millenaria che affonda le radici nelle antiche civiltà. Già nell’antico Egitto, in Mesopotamia, in Cina e in India si praticavano giochi da tavolo che richiedevano l’uso di dadi, pedine, segnalini e tavole. Alcuni di questi giochi, come il Senet egizio, il Ludus duodecim scriptorum romano, il Go cinese e il Chaturanga indiano, sono considerati i precursori di giochi moderni come il Backgammon, gli Scacchi, il Dama e il Monopoli.

In Italia, i giochi da tavolo hanno avuto una lunga tradizione, soprattutto nel periodo medievale e rinascimentale, quando erano apprezzati sia dalle classi nobili che dal popolo. Tra i giochi più diffusi, si possono citare il Gioco dell’oca, il Gioco delle tre carte, il Gioco del morra, il Gioco della palla, il Gioco del lotto e il Gioco del tarocco, quest’ultimo considerato l’antenato dei giochi di carte collezionabili. Questi giochi avevano spesso una funzione educativa, morale, religiosa o politica, e riflettevano i valori e le credenze dell’epoca. Ad esempio, il Gioco dell’oca simboleggiava il percorso della vita umana, con le sue difficoltà e le sue opportunità, mentre il Gioco del tarocco rappresentava la gerarchia sociale e le virtù cristiane.

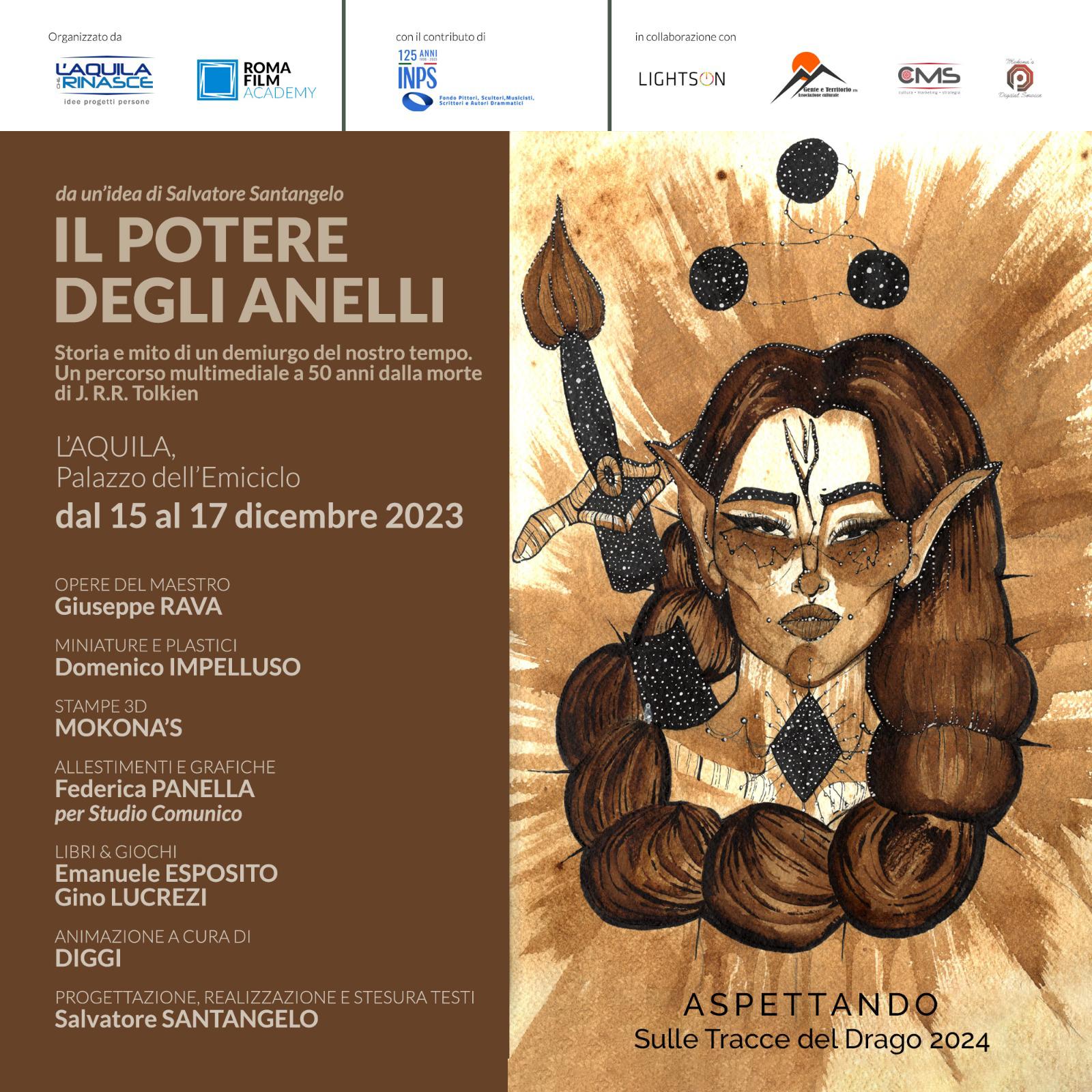

I giochi di ruolo, invece, sono una forma di gioco più recente, che nasce negli Stati Uniti negli anni ’70, come evoluzione dei wargame, cioè dei giochi da tavolo che simulano battaglie e conflitti militari. Il primo e più famoso gioco di ruolo è Dungeons & Dragons, creato nel 1974 da Gary Gygax e Dave Arneson, che introduce il concetto di interpretare un personaggio immaginario in un mondo fantastico, guidato da un narratore che stabilisce le regole e le situazioni. Dungeons & Dragons si ispira alla letteratura fantasy, in particolare alle opere di J.R.R. Tolkien, e dà origine a un genere di giochi che si basano su sistemi di regole, di statistiche, di dadi e di schede dei personaggi.

In Italia, i giochi di ruolo arrivano alla fine degli anni ’70, grazie all’importazione e alla traduzione di Dungeons & Dragons e di altri giochi simili. Il primo gioco di ruolo italiano è Lupo Solitario, pubblicato nel 1984 da Edizioni EL, che si basa sui libri-game omonimi di Joe Dever. Lupo Solitario è un gioco di ruolo semplificato, che si può giocare anche da soli, seguendo le indicazioni di un libro che presenta le avventure e le scelte possibili. Negli anni ’80, i giochi di ruolo in Italia hanno un discreto successo, soprattutto tra i giovani appassionati di fantasy e di fantascienza, che trovano nei giochi di ruolo un modo per esprimere la loro creatività e la loro identità.

L’evoluzione dei giochi da tavolo e di ruolo in Italia dagli anni ’90 ad oggi

Gli anni ’90 sono un periodo di crisi e di cambiamento per i giochi da tavolo e di ruolo in Italia. Da un lato, infatti, i giochi da tavolo tradizionali subiscono la concorrenza dei videogiochi, che offrono una maggiore interattività, grafica e realismo. Dall’altro, i giochi di ruolo devono affrontare la diffusione di false accuse e pregiudizi, che li collegano a fenomeni di satanismo, violenza e devianza. Queste accuse sono alimentate da alcuni casi di cronaca nera, come il delitto di Chiavenna e il delitto di Novi Ligure, in cui i responsabili sono stati erroneamente etichettati come giocatori di ruolo. In realtà, non esiste alcuna prova scientifica che dimostri una correlazione tra i giochi di ruolo e i comportamenti antisociali, anzi, molti studi evidenziano i benefici dei giochi di ruolo per lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei giocatori.

Nonostante le difficoltà, i giochi da tavolo e di ruolo in Italia non scompaiono, ma si trasformano e si adattano ai nuovi gusti e alle nuove esigenze del pubblico. Tra gli anni ’90 e gli anni 2000, infatti, si assiste a una vera e propria rinascita dei giochi da tavolo e di ruolo, grazie all’influenza di due correnti principali: i giochi in stile tedesco e i giochi di ruolo dal vivo.

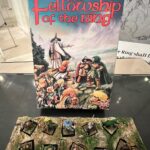

I giochi in stile tedesco, o eurogame, sono giochi da tavolo che si caratterizzano per la loro semplicità, eleganza, originalità e varietà. Si tratta di giochi che privilegiano la strategia, la cooperazione, il bilanciamento e il tema, rispetto alla fortuna, alla competizione, alla complessità e alla simulazione. I giochi in stile tedesco sono nati e si sono diffusi in Germania, dove i giochi da tavolo sono una parte importante della cultura e della vita sociale, e hanno ricevuto il riconoscimento del prestigioso premio Spiel des Jahres. Alcuni esempi di giochi in stile tedesco sono Il signore degli anelli, Carcassonne, Puerto Rico, Agricola e Ticket to Ride.

I giochi di ruolo dal vivo, o live action role-playing game (LARP), sono giochi di ruolo che si svolgono in ambienti reali, in cui i giocatori interpretano i loro personaggi con costumi, accessori e recitazione. Si tratta di giochi che richiedono una maggiore immersione, partecipazione e coinvolgimento, e che possono avere diversi generi, scenari e regolamenti. I giochi di ruolo dal vivo sono nati e si sono diffusi in Europa, dove esistono diverse associazioni e manifestazioni dedicate a questa forma di gioco. Alcuni esempi di giochi di ruolo dal vivo sono Vampire: The Masquerade, Cthulhu Live, La terra di Mezzo e Dragonbane.

Queste due correnti hanno contribuito a rinnovare e a diversificare l’offerta dei giochi da tavolo e di ruolo in Italia, attirando nuovi giocatori e creando nuove opportunità di socializzazione e di divertimento. Inoltre, hanno favorito la nascita e la crescita di editori, autori, illustratori, critici e organizzatori italiani, che hanno dato vita a una vera e propria industria del gioco, capace di produrre e di esportare giochi di qualità e di successo. Tra i giochi da tavolo e di ruolo italiani più noti, si possono citare Bang!, Dixit, Sine Requie, Brancalonia e Lex Arcana.

Le caratteristiche e le tendenze dei giochi da tavolo e di ruolo in Italia oggi

Oggi, i giochi da tavolo e di ruolo in Italia sono un fenomeno in crescita e in trasformazione, che riflette le caratteristiche e le tendenze della società e della cultura italiane. Alcuni dei fattori che hanno contribuito a questo sviluppo sono:

- La diffusione di internet e dei social media, che hanno permesso ai giocatori di informarsi, di comunicare, di condividere e di organizzare le loro partite online, superando le barriere geografiche e sociali. Internet e i social media hanno anche favorito la creazione e la diffusione di contenuti digitali legati ai giochi da tavolo e di ruolo, come blog, podcast, video, recensioni, guide e tutorial, che hanno contribuito a promuovere e a valorizzare il mondo del gioco.

- La crisi economica e sociale, che ha spinto molte persone a cercare forme di intrattenimento economiche, accessibili e gratificanti, che offrano una via di fuga dalla realtà e una possibilità di aggregazione e di solidarietà. I giochi da tavolo e di ruolo, infatti, sono attività che richiedono poco investimento in termini di denaro, tempo e spazio, ma che offrono molto in termini di divertimento, apprendimento e relazioni.

- La riscoperta e la rivalutazione della cultura ludica, che ha portato a una maggiore consapevolezza e a una maggiore apertura verso i benefici e i valori dei giochi da tavolo e di ruolo, sia per i singoli che per la collettività. I giochi da tavolo e di ruolo, infatti, sono attività che stimolano la creatività, la logica, la memoria, la fantasia, la cooperazione, la competizione, la comunicazione, l’espressione, l’identità, la cultura e la cittadinanza.

Questi fattori hanno determinato una maggiore domanda e una maggiore offerta di giochi da tavolo e di ruolo in Italia, che si sono arricchiti e diversificati in termini di generi, temi, meccaniche e formati. Alcune delle caratteristiche e delle tendenze dei giochi da tavolo e di ruolo in Italia oggi sono:

- La convergenza e l’ibridazione tra i giochi da tavolo e i giochi di ruolo, che hanno portato alla creazione di giochi che combinano elementi di entrambe le forme di gioco, come la narrazione, la strategia, l’interpretazione, la simulazione e la casualità. Alcuni esempi di giochi che rientrano in questa categoria sono Gloomhaven, Pandemic Legacy, 7th Continent e The King’s Dilemma.

- La personalizzazione e la customizzazione dei giochi da tavolo e di ruolo, che hanno permesso ai giocatori di modificare, adattare e creare i loro giochi, in base ai loro gusti, alle loro esigenze e alle loro risorse. Questa tendenza si manifesta sia nella produzione di giochi fai-da-te, sia nell’uso di piattaforme online che offrono strumenti e risorse per la creazione e la condivisione di giochi, come BoardGameGeek, Roll20, Tabletop Simulator e RPG Maker.

- L’innovazione e la sperimentazione dei giochi da tavolo e di ruolo, che hanno portato alla nascita di giochi che sfidano le convenzioni, le aspettative e i limiti dei giochi tradizionali, proponendo nuove esperienze, nuove modalità e nuovi significati. Questa tendenza si manifesta sia nella produzione di giochi che usano materiali, formati e tecnologie originali, sia nell’uso di giochi che trattano temi, problemi e questioni attuali e rilevanti, come la diversità, l’ambiente, la politica e la storia.

In conclusione, i giochi da tavolo e di ruolo in Italia sono una realtà dinamica, variegata e vitale, che rappresenta una forma di cultura e di società in continua evoluzione. I giochi da tavolo e di ruolo, infatti, non sono solo un passatempo, ma un modo di pensare, di sentire, di comunicare e di vivere. I giochi da tavolo e di ruolo, inoltre, non sono solo un prodotto, ma un processo, che coinvolge la creazione, la fruizione, la condivisione e la trasformazione dei giochi e dei giocatori. I giochi da tavolo e di ruolo, infine, non sono solo un divertimento, ma un impegno, che richiede la partecipazione, la collaborazione, la riflessione e la critica dei giochi e della realtà.