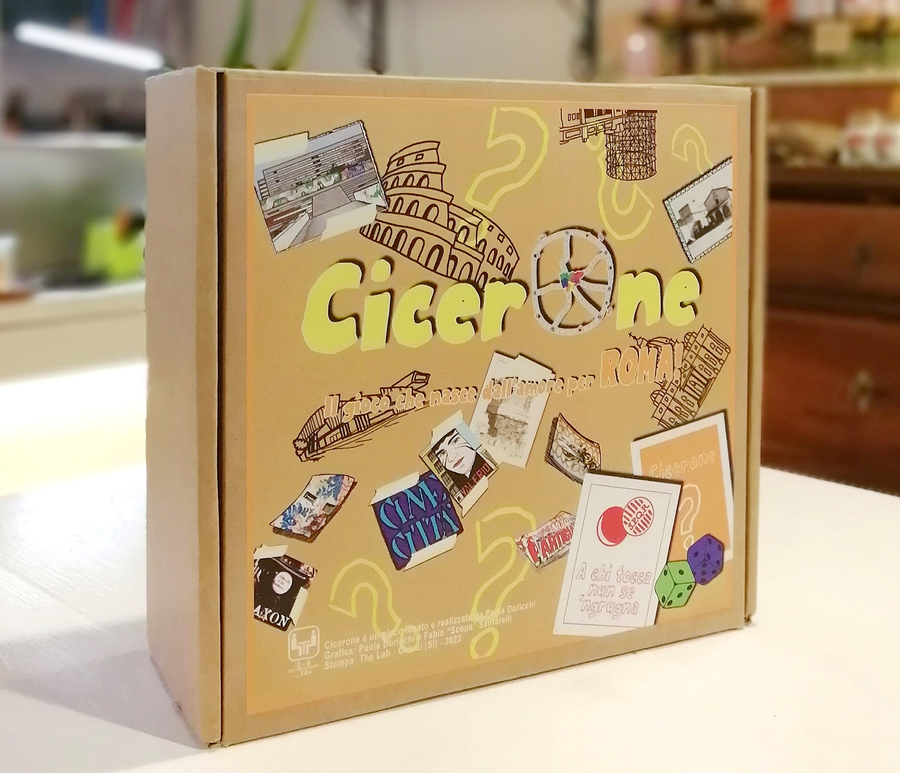

Il gioco in scatola Cicerone vuole essere un omaggio alla bellezza e alla storicità di Roma da parte della sua ideatrice Paola Doricchi, da sempre amante di questi luoghi, dei quartieri, dei monumenti e della bellezza che si respira camminando per le strade della città eterna. Il gioco al suo interno racchiude la storia di Roma, le piazze, le fontane, le tradizioni, le canzoni e gli stornelli, i vicoletti e i parchi, i personaggi che l’hanno popolata, il centro e le borgate, il dialetto, il cinema e i poeti, i profumi, i sapori, l’arte, la storia, i malandrini e gli eroi.

La decisione di lanciare una raccolta fondi su Produzioni dal Basso – prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – arriva per sostenere le spese di produzione e messa in commercio del gioco in scatola, con almeno 100 copie.

Il progetto si inserisce all’interno del network “Ponti della Memoria”, l’Associazione nata nel 2012 da un’idea di Daniele Biacchessi, Gaetano Liguori, Massimo Priviero, Michele Fusiello, estesa in questi anni ai principali artisti italiani che realizzano progetti nel campo della memoria italiana in teatro, tv, radio, giornalismo, letteratura, musica, arti visive e in ogni campo artistico.

Per maggiori informazioni sulla campagna: produzionidalbasso.com/project/cicerone-il-gioco-che-nasce-dall-amore-per-roma.